¿Qué es la poesía?

Etimológicamente la palabra poesía o "poiesis", en griego, quiere decir "creación" o "producción". La poesía se relaciona con el origen de todas las creaciones, de todas las producciones, de todo arte. Es una expresión literaria con una clara vocación artística.

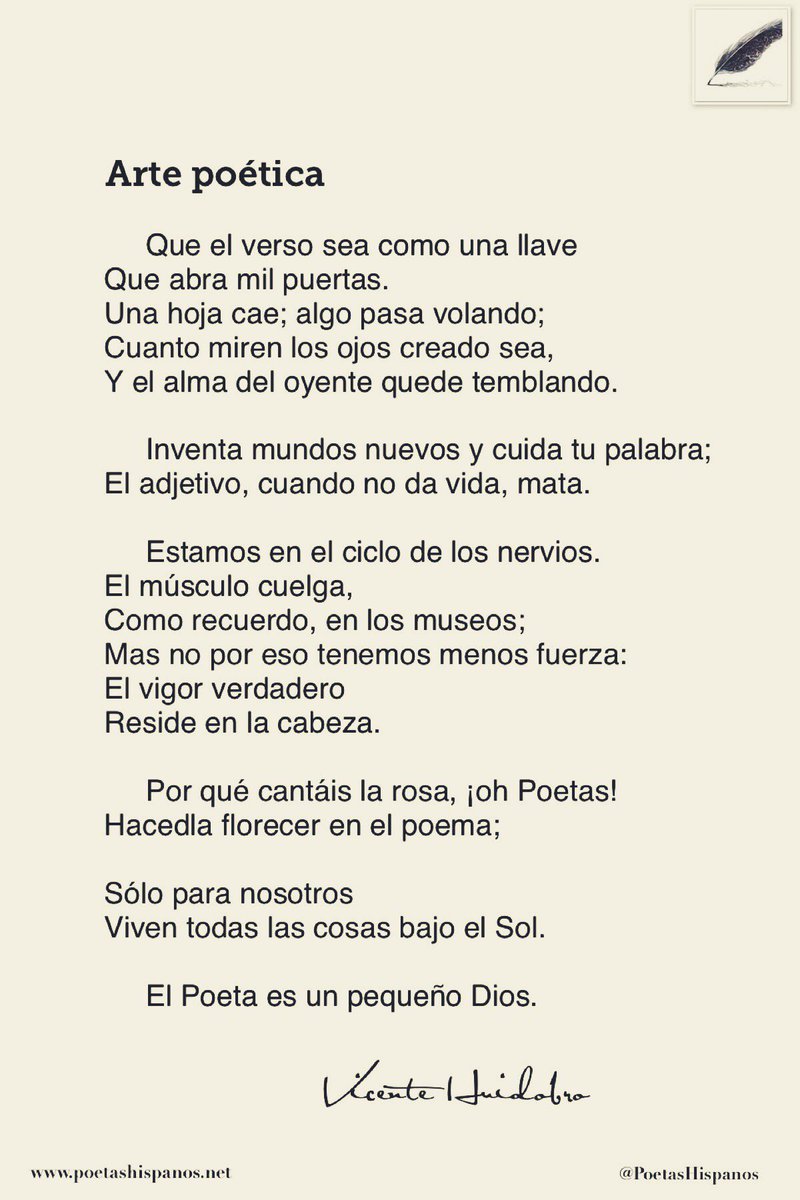

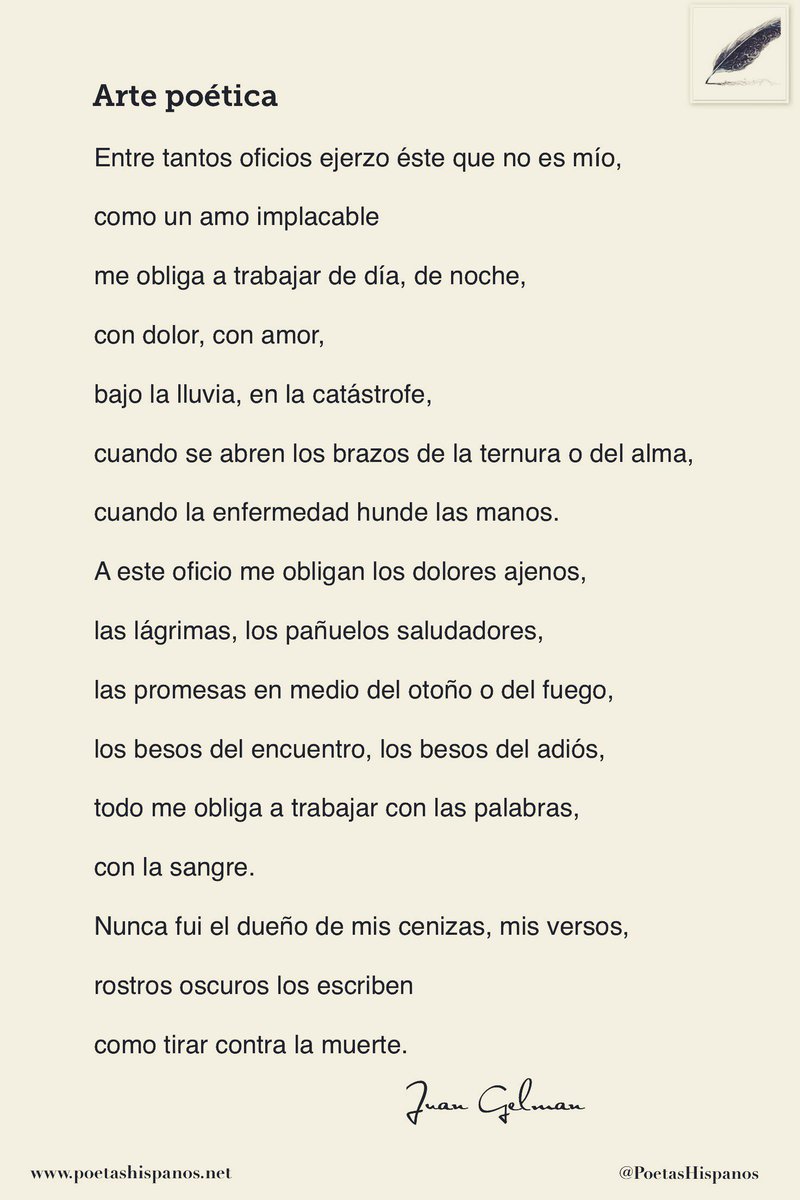

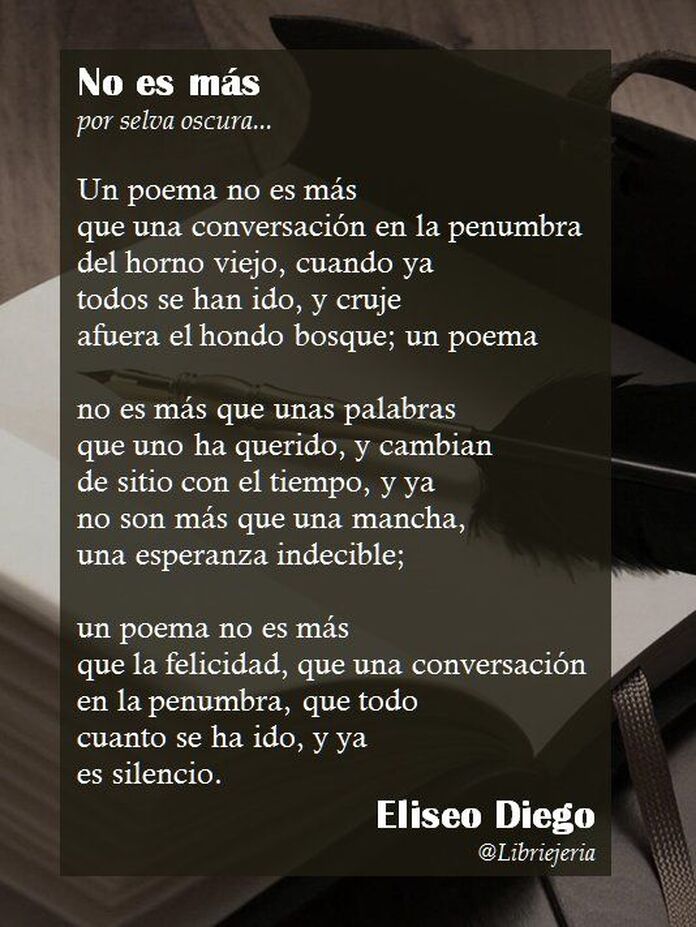

Analicemos las definiciones y las ideas de algunos poetas:

“La Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo algo así como un misterio”. Federico García Lorca.

“La poesía es la perpetua tensión del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, lo efímero, eso mismo que se desvanece en el momento en que uno lo piensa [...]”. Octavio Paz.

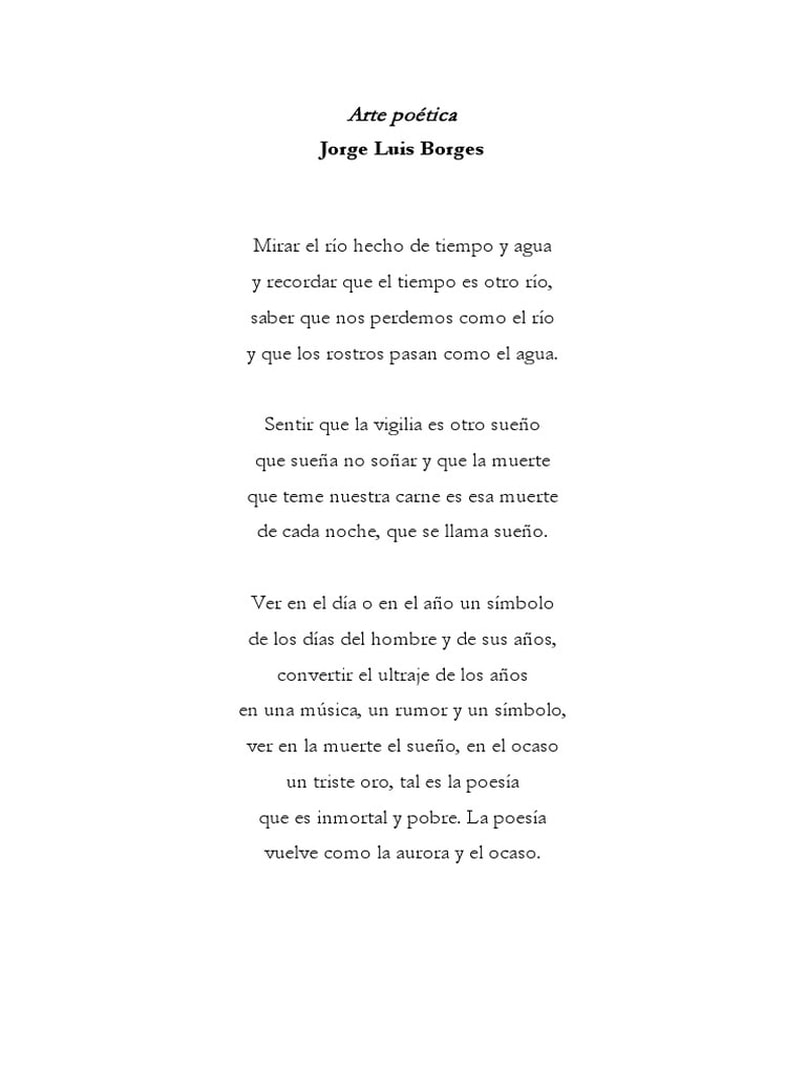

"La Poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas». Esta definición podría valer para un diccionario o para un libro de texto, pero a nosotros nos parece poco convincente. Hay algo mucho más importante: algo que nos animaría no sólo a seguir ensayando la poesía, sino a disfrutarla y a sentir que lo sabemos todo sobre ella. Esto significa que sabemos qué es la poesía. Lo sabemos tan bien que no podemos definirla con otras palabras, como somos incapaces de definir el sabor del café, el color rojo o amarillo o el significado de la ira, el amor, el odio, el amanecer, el atardecer o el amor por nuestro país. Estas cosas están tan arraigadas en nosotros que sólo pueden ser expresadas por esos símbolos comunes que compartimos. ¿Y por qué habríamos de necesitar más palabras?" Jorge Luis Borges.

¿Qué es un movimiento literario?

Se conoce como movimiento literario a la tendencia que reúne a escritores que comparten un estilo o un objetivo en común. Estos movimientos se desarrollan durante un periodo específico de tiempo y pueden acotarse a una región determinada.

La evolución histórica de la literatura

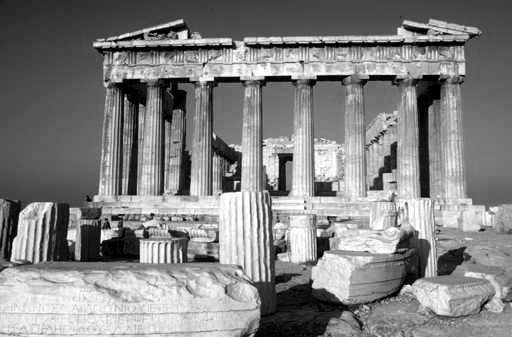

Clasicismo (siglo V a.C. - V d.C.)

Características generales:El concepto de clásico y clasicismo se formó cuando los eruditos alejandrinos escogieron entre los autores griegos antiguos los que debían ser considerados como modelos, de los cuales se derivan la disciplina y las reglas necesarias para el logro de una obra perfecta.

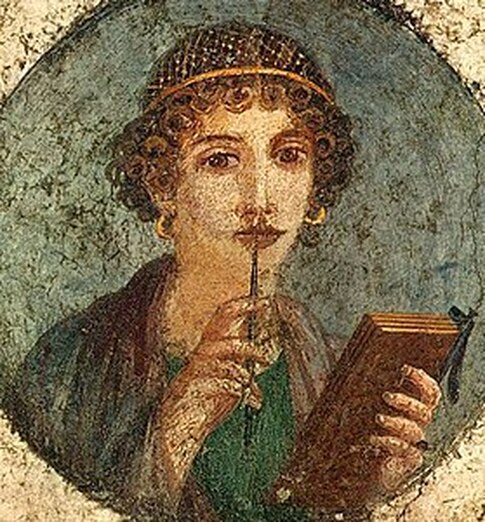

Safo: una poeta semejante a las musasSAFO DE MITILENE 630 A. C.

|

Se centra fundamentalmente en la antigua Grecia y en el Imperio Romano.

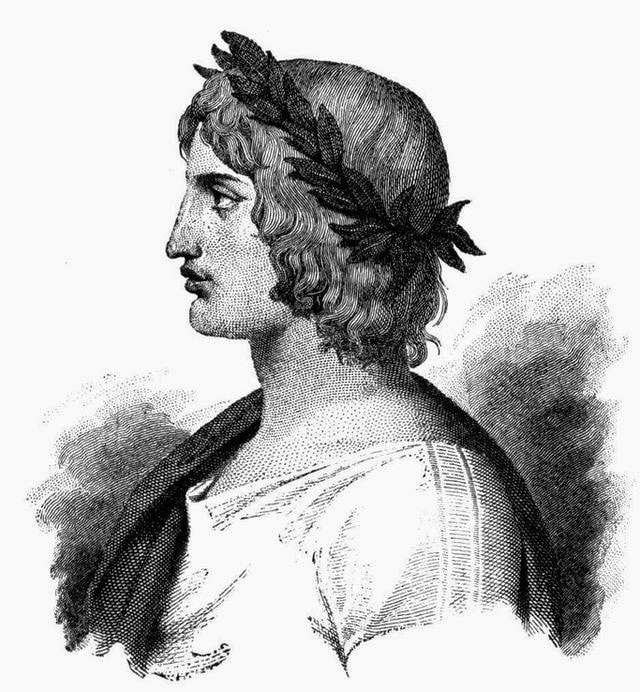

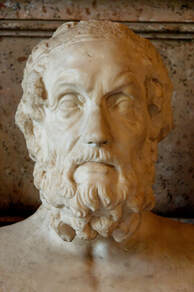

Obras clásicas representativas son La Ilíada y La Odisea de Homero o La Eneida de Virgilio; la poesía de Virgilio y las obras dramáticas de Sófocles, entre muchas otras. |

| safo_de_lesbos.pdf | |

| File Size: | 8016 kb |

| File Type: | |

Medievo (siglo V al XV)

|

Centrado principalmente en Europa tras la fragmentación del Imperio Romano.

La literatura medieval está centrada en lo teológico. La época medieval es la época de los señores feudales, de la religión exacerbada, de la inmovilidad del mundo. Algunas obras representativas en verso y anónimas son: El cantar de los Nibelungos, La canción de Roldán y el Mío Cid. |

Características generales

- Carácter anónimo: El autor no firma su obra, es parte de la comunidad.

- Carácter oral: Las obras eran difundidas oralmente por los juglares, personas que iban de pueblo en pueblo divirtiendo a la gente con sus canciones, bailes o juegos a cambio de dinero o dádivas. Recitaban y cantaban obras de otros poetas en las cortes de los grandes señores, ya que la gente no sabía leer. Esto explica que sean pocas las obras que se han conservado.

- Obra en verso: En la Edad Media se consideraba que el verso era lo que hacía literaria a una obra.

- Imitación: Los autores recogían una tradición popular o un texto latino y los recreaban. Es decir, las obras no eran originales ni se consideraba importante que lo fueran.

- El género principal de la poesía épica son los cantares de gestas, narraciones en verso que cuentan las hazañas de los héroes.

- Didactismo: Las obras, en su mayoría, tenían una función didáctica: transmitían valores cristianos y ofrecían modelos de comportamiento.

- Predomina el Teocentrismo. Había una gran influencia religiosa y por eso la poesía medieval tenía una finalidad didáctica.

- Concurrencia de tres culturas: árabe, grecolatina y bárbara.

|

|

|

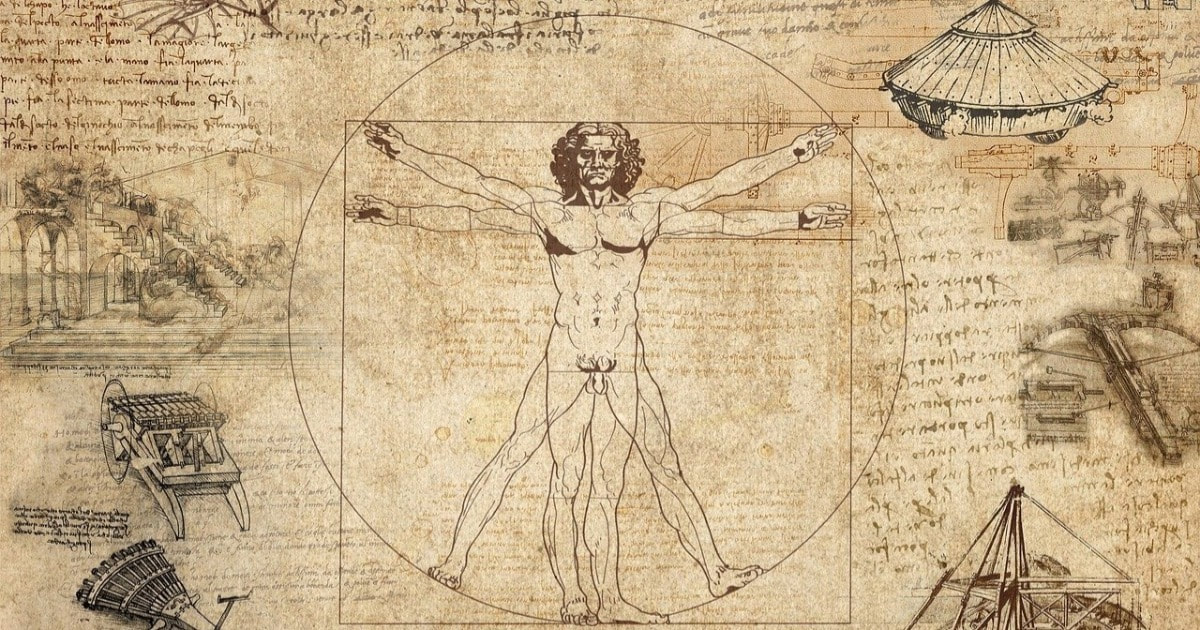

Renacimiento (siglo XV al XVI)

|

Es una ruptura completa aunque gradual con la «oscuridad» del medievo. Renacer es resurgir, por lo que se buscó hacer resurgir la cultura grecolatina. En esta época se le da importancia al humanismo, en contraste con el teocentrismo de la Edad Media.

La novela se convierte en el género más cultivado, apareciendo también la lírica y el teatro. La divina comedia de Dante o El Decamerón de Bocaccio son buenos ejemplos de este período, en el que hay que destacar la invención de la imprenta en el siglo XV, que trae con ella una democratización de la literatura acercándola por fin al pueblo. Dentro de este período se desarrollan dos tendencias: la mística y la ascética que buscaban, a través de su poesía, hablar con Dios; destacan: Fray Luis de León, Jorge Manrique Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. |

Características generales

- Antropocentrismo: deja a un lado el teocentrismo y hay un rescate del ser humano. Los conocimientos científicos evolucionan (se inventa la pólvora y la brújula)

- Se valora lo terrenal por encima de lo sobrenatural.

- Realización de una belleza ideal, ajustada a cánones dictados por la razón.

- Es un período complejo de grandes transformaciones: fin del imperio romano de oriente (Bizancio), arribo de Cristóbal Colón a América, caída de Constantinopla, rebelión de Lutero y Concilio de Trento.

- Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente.

Garcilaso de la Vega (1503-1536)

|

Jorge Manrique (1440-1479), Coplas a la muerte de su padre |

Barroco (siglo XVII)

|

La literatura barroca se da en el siglo XVII. En Europa surge el pensamiento racionalista pero en España la situación de crisis económica provocada por las guerras, el hambre y la peste, generan en la sociedad una actitud pesimista que se refleja en la literatura barroca.

El barroco surge en contraposición directa con el estilo renacentista imperante de la época. Se trata de una estética exacerbada y exagerada. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir 'horror al vacío'. Se pretende llenar todo el espacio, evitar las superficies desnudas o las formas planas y simples. Dentro de la poesía barroca se dan dos corrientes: -Culteranismo: que pretende crear belleza por medio de la forma -Conceptismo: que pretende crear belleza por el contenido. Los principales poetas barrocos son: Sor Juana Inés de la Cruz, Conde de Villamediana, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y Villegas, Gabriel Bocangel, Juan de Jáuregui, Juan Boscán, Ambrosio Montesino. |

Características generales

- Pesimismo: El Renacimiento no consiguió su propósito de imponer la armonía y la perfección en el mundo, tal y como pretendían los humanistas, ni había hecho más feliz al hombre; las guerras y las desigualdades sociales seguían estando presentes; el dolor y las calamidades eran comunes en toda Europa. Se instala un pesimismo intelectual, cada vez más acentuado, unido al carácter desenfadado de que dan testimonio las comedias de aquella época y las truhanerías en que se basan las novelas picarescas.

- Desengaño: Como los ideales renacentistas fracasaron y, en el caso de España, el poder político estaba desvaneciéndose, el desengaño continúa y surge en la literatura, que en muchos casos recuerda a la de dos siglos antes, con la Danza de la Muerte o las Coplas a la muerte de su padre de Manrique. Quevedo dice que la vida está formada por «sucesiones de difunto»: en ellas se van convirtiendo los nacidos, desde los pañales hasta la mortaja con la que se cubren los cuerpos exánimes. En conclusión, nada tiene importancia, sólo hay que conseguir la salvación eterna.

Góngora vs Quevedo. Entérate de la vida de estos dos poetas rivales. |

Sonetos barrocos modernos de Luis Flores Romero |

Neoclasicismo (siglo XVIII)

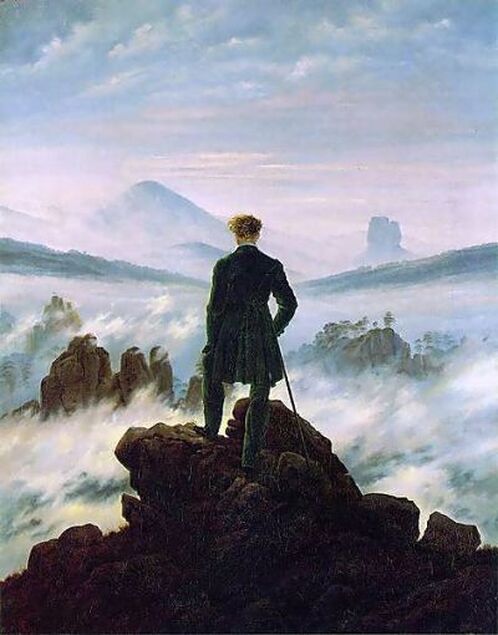

Romanticismo (finales del siglo XVII- primera mitad del siglo XVIII)

|

Nace como la contraposición de la Ilustración, dejando a un lado la razón para dar prioridad a los sentimientos.

Durante la primera mitad del siglo XIX surge el romanticismo con sus temas de libertad, amor y muerte. Propone una literatura revolucionaria que rompe las reglas neoclásicas aceptadas. Los poetas representativos son: José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Robert Burns, Edgar Allan Poe, Victor Hugo, William Blake, Lord Byron, Percy B. Shelley, John Keats, Giacomo Leopardi, Fiodor Tiutchev. Ejemplo de un poema romántico de Víctor Hugo En esta época, las leyendas comienzan a tener un gran auge dentro del mundo de la literatura, al igual que las autobiografías, la novela histórica y las novelas de terror. |

Características generales

- Romanticismo contra Ilustración: el Romanticismo fue un movimiento radicalmente opuesto al de la Ilustración del siglo anterior. Los ilustrados creían firmemente en la fuerza de la razón, cuyas “luces” podían guiar al hombre hacia la verdad y la felicidad. Los románticos rechazaron el optimismo que los ilustrados tenían sobre el poder de la razón y de la ciencia para proporcionar a los hombres la felicidad. Para el Romanticismo, el ansia de libertad del hombre era una aspiración inalcanzable. El hombre era un ser desgraciado en esta vida, porque la sociedad le impedían realizar los deseos personales y los impulsos del corazón.

- La moral romántica: como los románticos no aceptaban un mundo ordenado según las leyes de la razón y de la ciencia, se negaron a aceptar sus normas morales. Los héroes de la literatura romántica son hombres rebeldes que aspiran a una absoluta libertad moral. La literatura exalta a los bandidos, piratas, reos, mendigos, prostitutas; seres al margen de la sociedad y de sus leyes.

- “El Romanticismo es el liberalismo en Literatura”: se considera que la ordenación de la sociedad y el progreso público era asuntos que debían ser dirigidos por la minoría ilustrada, es decir, por un grupo de hombrees cultos que conocían la ciencia y los métodos de la razón. Su lema era: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Muchos románticos se rebelaron contra esa concepción política y lucharon por la implantación del liberalismo. La mayor parte de los escritores románticos colaboraron con sus obras en el triunfo de esta ideología e intentaron introducirla en todos los aspectos de la vida. De acuerdo con ello, exigieron para el escritor una absoluta libertad para componer sus obras sin tener que someterse ningún tipo de normaestética. Víctor Hugo, declaró: “El Romanticismo es el liberalismo en literatura”.

- Subjetivismo: el romanticismo va a significar una explosión incontenible de individualidad, de exhibición descarnada de lo más íntimo del alma del escritor. El escritor romántico va a exponer su “yo” la contemplación de los demás sin vergüenza ni pudor. La consecuencia inmediata será un auge incontenible de la poesía lírica mediante la cual se expresan los sentimientos personales.

- Ansia de libertad: el hombre romántico reacciona contra todas las trabas que habían cohibido el espíritu humano hasta entonces: luchan contra la moral tradicional, contra la monarquía absolutista, contra la contención de los sentimientos impuesta por la Ilustración, contra todo lo que signifique norma, traba, esclavitud. Tratan de crear un mundo en el que la libertad sea la única norma.

- Fuga del mundo circundante: La humanidad no les comprende, la patria les destierra, la mujer que había soñado no existe. Decepcionados por la incomprensión, se rebelan contra es sociedad y huyen. Esa huida puede ser realizada de tres modos distintos:

a) A través de los viajes.

b) Construyendo mundos de poesía y ensueño sobre la Edad Media y los países orientales.

c) La huida definitiva: el suicidio. - Nacionalismo: los románticos exaltan los rasgos típicos, diferenciadores de su país. Se produce una revalorización de la literatura, costumbres y leyendas medievales, de las tradiciones populares y el folklore

- Descubrimiento del paisaje: el paisaje es un personaje más de la obra. El paisaje será un reflejo del alma turbulenta del escritor: cumbres, selvas, mares tempestuosos, el ambiente nocturno, la luna, los sepulcros, las ruinas acompañarán los distintas estados de ánimo del escritor.

Realismo y Naturalismo (mediados del siglo XIX)

|

Supone el acercamiento de la literatura a la realidad social, siendo el decaimiento de las ideas románticas anteriormente descritas.

Se desarrolla a partir de la expansión económica que se da en Europa aumenta el poder de la burguesía y el proletariado se organiza en sindicatos. La literatura realista rechaza el sentimentalismo y espiritual mostrando al hombre inmerso en su cruel realidad. Los poetas destacados son: Juan Valera, José María Pereda, Leopoldo Alas “Clarín”, Gustave Flaubert. Este movimiento que surge en Francia, es la irrupción de los escenarios cercanos al lector tratando temas de su vida diaria o sus preocupaciones, todo ello en un lenguaje popular que permite el acceso de todo lector. A su vez, el escritor deja la exaltación de lo romántico por el análisis y la crítica, manteniendo una visión objetiva de aquello que describen. |

Características generales:

- Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva y fiel y precisa.

- Los autores se centran en la realidad más próxima, más conocida; como consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor.

- El método utilizado por los autores es la observación directa, toma de apuntes, documentación rigurosa.

- Los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes (costumbres, lugares, vestidos, etc.) como los caracteres de las personas.

- Abundan las descripciones.

- La actitud del autor es a priori objetiva e impersonal ya que actúan como un notario o un cronista que por lo general no está presente en el relato. Se suele utilizar el narrador en 3a persona.

- El estilo suele ser natural y la lengua adaptada a la situación y la condición de vida de los personajes: culta, popular e incluso vulgar.

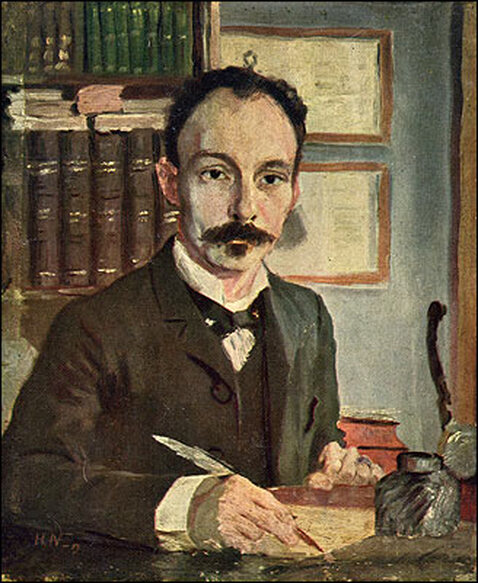

Modernismo (América Latina - finales del siglo XIX)

A finales del siglo XIX, surge en América Latina un movimiento que busca una forma de expresión que reflejara la realidad latinoamericana y se alejará de la influencia europea.

El modernismo reflejó el afán de libertad que se respiraba en la América independiente.

Poetas representativos son José Martí, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Rubén Darío.

Se busca lo natural como la clave fundamental para resaltar las creaciones.

El modernismo reflejó el afán de libertad que se respiraba en la América independiente.

Poetas representativos son José Martí, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Rubén Darío.

Se busca lo natural como la clave fundamental para resaltar las creaciones.

- Algunas obras fundamentales son Azul de Rubén Darío y El Ismaelito de José Martí.

- El modernismo se le considera un movimiento aparte y nació en América, concretamente en Nicaragua.

- El precursor es Rubén Darío. Sus máximos exponentes son: José Martí, Rubén Darío, José Asunción Silva y Manuel Gutiérrez Nájera. Darío lo lleva a España.

- Surge en esta época la generación del 98.

- Algunos exponentes son: Antonio Machado, Pío Baroja, Jacinto Benavente y Valle- Inclán,

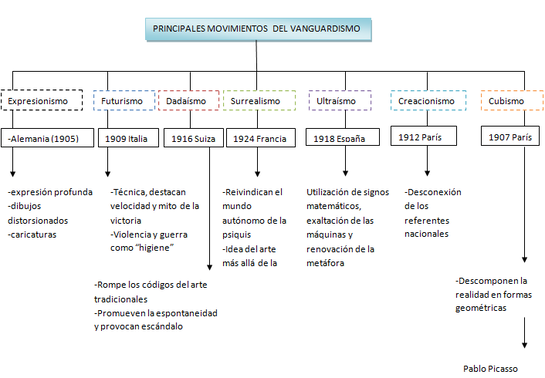

Vanguardias (siglo XX)

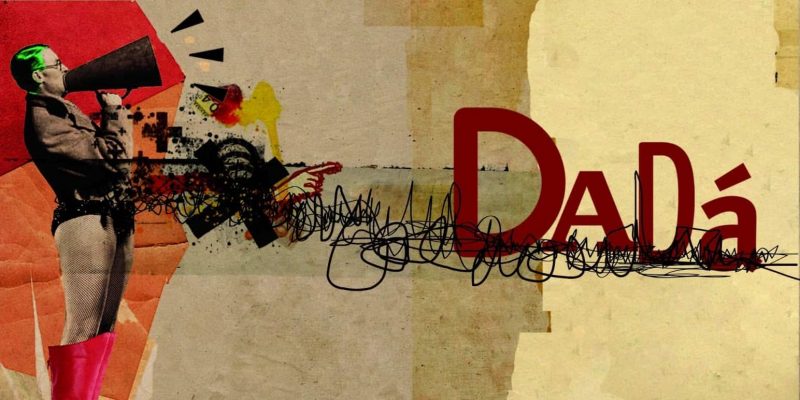

El dadaísmo literario fue parte de un movimiento artístico nacido en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Se caracterizaba por autodenominarse un no-movimiento y por su realización de anti-arte. Esto se debía a que sus autores se oponían al desarrollo de la Primera Guerra Mundial y culpaban a las costumbres y al devenir de la sociedad burguesa por dicha guerra. Por este motivo proponían un movimiento que criticaba la sociedad desde sus cimientos.

Los dadaístas estaban cansados y enojados. Pensaban que si el orden social había ocasionado la guerra, ellos no deseaban participar en este ni en sus tradiciones. Inclusive, consideraban necesario divorciarse también de las viejas tradiciones artísticas.

La poesía era ilógica y de difícil comprensión, dado que se basaba en una sucesión de palabras o sonidos muchas veces sin sentido, sin signos de puntuación. Y tomaba una actitud de burla y humor contra la sociedad.

Los dadaístas estaban cansados y enojados. Pensaban que si el orden social había ocasionado la guerra, ellos no deseaban participar en este ni en sus tradiciones. Inclusive, consideraban necesario divorciarse también de las viejas tradiciones artísticas.

La poesía era ilógica y de difícil comprensión, dado que se basaba en una sucesión de palabras o sonidos muchas veces sin sentido, sin signos de puntuación. Y tomaba una actitud de burla y humor contra la sociedad.

BASES TEÓRICAS DE LA POESÍA

1. Lenguaje Denotativo y Connotativo

Lenguaje denotativo: posee una intención comunicativa, es científico y es utilitario. El significado que nos comunica es objetivo y tiene un significado unívoco, que no cambia.

Lenguaje connotativo: en la connotación hay un acercamiento inesperado de términos. Cuando la expresión nos hace evocar, por asociación de ideas, un segundo y hasta un tercero o cuarto significado estamos ante la connotación, y es a través de ella cuando aparece la imagen poética.

La palabra está compuesta por las partículas latinas “con” que significa “además de” y “notare” que significa “marcar”, etimología que hace referencia a marcar algo más o adicional en la palabra, es precisamente lo que busca la connotación.

La elaboración poética de la palabra tiende a producir resultados insólitos, originales, imprevistos y novedosos.

Ejemplos de lenguaje Denotativo y Connotativo

Lenguaje connotativo: en la connotación hay un acercamiento inesperado de términos. Cuando la expresión nos hace evocar, por asociación de ideas, un segundo y hasta un tercero o cuarto significado estamos ante la connotación, y es a través de ella cuando aparece la imagen poética.

La palabra está compuesta por las partículas latinas “con” que significa “además de” y “notare” que significa “marcar”, etimología que hace referencia a marcar algo más o adicional en la palabra, es precisamente lo que busca la connotación.

La elaboración poética de la palabra tiende a producir resultados insólitos, originales, imprevistos y novedosos.

Ejemplos de lenguaje Denotativo y Connotativo

La selva, gran verdad con tanto engaño. |

SELVA: Terreno extenso, inculto y despoblado en el que crecen grandes masas de árboles y otras plantas y por el que pululan variadas especies de animales (insectos, reptiles, mamíferos, pájaros, etc). El enorme desarrollo de su vegetación se debe a las condiciones favorables del clima y del terreno, frecuentemente regado por los ríos, pantanos o aguas subterráneas y abonado continuamente con los residuos vegetales y animales que se descomponen sobre su superficie y le ceden sustancias nutritivas [...] |

2. LAS FIGURAS RETÓRICAS

La RETÓRICA es una disciplina antigua que pretende CONVENCER Y PERSUADIR con el lenguaje. En la poesía, las figuras retóricas aumentan la belleza, agudeza, ingenio y arte de la obra con una serie de recursos literarios que resaltan la pronunciación y sonido particular de las palabras (fonética ), el significado ( léxico-semántica ) o la estructura y forma ( morfo-sintaxis ).

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO

Las figuras retóricas del nivel léxico semántico son aquellas que emplean las palabras en sentido distinto al que estrictamente les corresponde, pero que tiene con éste alguna conexión, correspondencia o semejanza. En el nivel semántico tenemos dos tipos de figuras retóricas: los tropos y las figuras de pensamiento.

-

TROPOS

-

FIGURAS DE PENSAMIENTO:

<

>

-TROPOS: (proviene del griego trópos, que significaba «dirección»). En este sentido, el tropo es el cambio de dirección de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar otro significado. El uso de tropos es muy común y abarca un amplio abanico de figuras retóricas como las que aparecen a continuación.

a) La metáfora. Se basa en una relación de semejanza entre los significados de las palabras que se relacionan en ella, a pesar de que asocia términos que se refieren a aspectos de la realidad que habitualmente no se vinculan. Consiste en identificar algo real con algo imaginario existiendo entre ambos conceptos una relación de semejanza:

“sus cabellos (son) de oro” (A es B)

“el oro de sus cabellos” (B de A)

b) Comparación o símil: Igual que la metáfora, pero de menos valor expresivo, siempre aparece la palabra “ como “ ( o “más que”, “parece” ...). Consiste en la comparación de 2 elementos:

-“el cielo es tan alto como tus ojos“ ( A es como B)

a) La metáfora. Se basa en una relación de semejanza entre los significados de las palabras que se relacionan en ella, a pesar de que asocia términos que se refieren a aspectos de la realidad que habitualmente no se vinculan. Consiste en identificar algo real con algo imaginario existiendo entre ambos conceptos una relación de semejanza:

“sus cabellos (son) de oro” (A es B)

“el oro de sus cabellos” (B de A)

b) Comparación o símil: Igual que la metáfora, pero de menos valor expresivo, siempre aparece la palabra “ como “ ( o “más que”, “parece” ...). Consiste en la comparación de 2 elementos:

-“el cielo es tan alto como tus ojos“ ( A es como B)

-Una figura de pensamiento es un cambio inesperado en la sintaxis o un arreglo de las ideas, en lugar de las palabras. Afecta el sentido de la oración completa e importa más el fondo que la forma.

c) Hipérbole: consiste en una exageración desproporcionada. Tiene la finalidad de crear Intensidad, fuerza y un sentido desmesurado de la realidad. También puede ser para crear una críticasátira.

-“ Este coche va más despacio que una tortuga”

-“ Érase un hombre a una nariz pegado” ( Quevedo )

-“Niégame el pan, el aire... pero tu risa nunca, porque me moriría “ ( P. Neruda )

-“ Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento” ( M. Hernández )

d) Personificación o prosopopeya: Consiste en atribuir cualidades humanas a seres no humanos o de seres animados a inanimados. Se usa para crear una identificación con la naturaleza o bien para crear un tono de burla o sátira

-“ El río extendía sus brazos por el bosque “

“ Le dijo la zorra al cuervo: ¡Vete de aquí!”

e) Oxímoron: Consiste en presentar dos términos o expresiones contrarias o incoherentes juntas.

-“ Un vestido desnudo”; “ los sonidos del silencio”

-“ Es hielo abrasador, es fuego helado” el amor ( Quevedo )

-“ Vivo sin vivir en mi / y tan alta vida espero / que muero porque no muero” ( Santa. Teresa )

-“ La música callada / la soledad sonora” ( S. Juan de la Cruz

c) Hipérbole: consiste en una exageración desproporcionada. Tiene la finalidad de crear Intensidad, fuerza y un sentido desmesurado de la realidad. También puede ser para crear una críticasátira.

-“ Este coche va más despacio que una tortuga”

-“ Érase un hombre a una nariz pegado” ( Quevedo )

-“Niégame el pan, el aire... pero tu risa nunca, porque me moriría “ ( P. Neruda )

-“ Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento” ( M. Hernández )

d) Personificación o prosopopeya: Consiste en atribuir cualidades humanas a seres no humanos o de seres animados a inanimados. Se usa para crear una identificación con la naturaleza o bien para crear un tono de burla o sátira

-“ El río extendía sus brazos por el bosque “

“ Le dijo la zorra al cuervo: ¡Vete de aquí!”

e) Oxímoron: Consiste en presentar dos términos o expresiones contrarias o incoherentes juntas.

-“ Un vestido desnudo”; “ los sonidos del silencio”

-“ Es hielo abrasador, es fuego helado” el amor ( Quevedo )

-“ Vivo sin vivir en mi / y tan alta vida espero / que muero porque no muero” ( Santa. Teresa )

-“ La música callada / la soledad sonora” ( S. Juan de la Cruz

NIVEL MORFOSINTÁCTICO

El nivel morfosintáctico tiene que ver con la ordenación o con la disposición de los elementos que forman un enunciado. Las figuras morfosintácticas están basadas en el campo de lo gramatical. Se producen al añadir, suprimir o repetir palabras, o al alterar el orden de las palabras en la oración. Algunos ejemplos son:

-

HIPÉRBATON

-

QUIASMO

-

ASÍNDETON

-

POLISÍNDETON

<

>

a) Hipérbaton: Es la inversión en el orden gramatical de las palabras. El sujeto se suele colocar al final-“ Del salón en el ángulo oscuro,

de su dueño tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo,

veíase el arpa” ( G.A. Bécquer )

de su dueño tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo,

veíase el arpa” ( G.A. Bécquer )

b) Quiasmo o retruécano: Consiste en invertir las ideas en un enunciado.

-“¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?

¿Nunca se ha de decir lo que se siente?” (Quevedo)

-“¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?

¿Nunca se ha de decir lo que se siente?” (Quevedo)

c) Asíndeton: consiste en suprimir las conjunciones para dar mayor fuerza al discurso. Es lo contrario de polisíndeton.

Acude, corre, vuela,

traspasa la alta sierra, ocupa el llano;

no perdones la espuela;

no des paz a la mano;

menea fulminando el hierro insano. (Fray Luis de León)

Acude, corre, vuela,

traspasa la alta sierra, ocupa el llano;

no perdones la espuela;

no des paz a la mano;

menea fulminando el hierro insano. (Fray Luis de León)

d) Polisíndeton: consiste en repetir las conjunciones para dar mayor fuerza al discurso. También se la denomina conjunción. Es lo contrario de asíndeton.

Y el Santo de Israel abrió su mano,

y los dejó, y cayó en despeñadero

el carro y el caballo y caballero (Fernando de Herrera)

Y el Santo de Israel abrió su mano,

y los dejó, y cayó en despeñadero

el carro y el caballo y caballero (Fernando de Herrera)

NIVEL FONÉTICO

Son aquellas que juegan con los sonidos de las palabras y van dirigidas a provocar una intensa sensación de ritmo y musicalidad.

-

ALITERACIÓN

-

ANÁFORA

-

ONOMATOPEYA

<

>

a) Aliteración: Consiste en la repetición de fonemas con mayor frecuencia que la habitual.

- “En el silencio solo se escuchaba

un susurro de abejas que sonaba”

-“ El suave sabor de la saliva” ( X. Villaurrutia )

-“ y déjame muriendo un no sé qué que queda balbuciendo” ( S. Juan de la Cruz )

- “En el silencio solo se escuchaba

un susurro de abejas que sonaba”

-“ El suave sabor de la saliva” ( X. Villaurrutia )

-“ y déjame muriendo un no sé qué que queda balbuciendo” ( S. Juan de la Cruz )

b) Anáfora: Repetición de una palabra al comienzo de varios versos. (la repetición al final de un verso se llama “epífora”).

“Pero la muerte, desde dentro, ve;

pero la muerte, siempre está activa;

pero la muerte, nunca descansa”

“Pero la muerte, desde dentro, ve;

pero la muerte, siempre está activa;

pero la muerte, nunca descansa”

c) Onomatopeya: Es la imitación de sonidos reales y ruidos: ( tic-tac, aullidos, roncar, quiquiriquí, guau guau...)

- “ El ruido con que rueda la ronca tempestad “ ( Zorrilla )

-“Gime, ruge, mar bravío” ( G. Lorca )

- “ El ruido con que rueda la ronca tempestad “ ( Zorrilla )

-“Gime, ruge, mar bravío” ( G. Lorca )

El yo lírico

Cuando leemos un poema “escuchamos” una voz que expresa las emociones y las ideas, los poetas utilizan el recurso de construir una voz que es la que “suena” en el poema y a través de la cual nos identificamos o no con los pensamientos y emociones expresados. Esa voz se conoce como el yo poético o el yo lírico.

De acuerdo con el contexto situacional, el yo poético puede ser un personaje mitológico, un animal o una flor como parte de una metamorfosis. Como dice Octavio Paz, el poeta tiene una voz que misteriosamente es y no es suya.

De acuerdo con el contexto situacional, el yo poético puede ser un personaje mitológico, un animal o una flor como parte de una metamorfosis. Como dice Octavio Paz, el poeta tiene una voz que misteriosamente es y no es suya.

3. APUNTES DE MÉTRICA POÉTICA

-

QUÉ ES LA MÉTRICA

-

ACENTOS DEL VERSO

-

LICENCIAS POÉTICAS

-

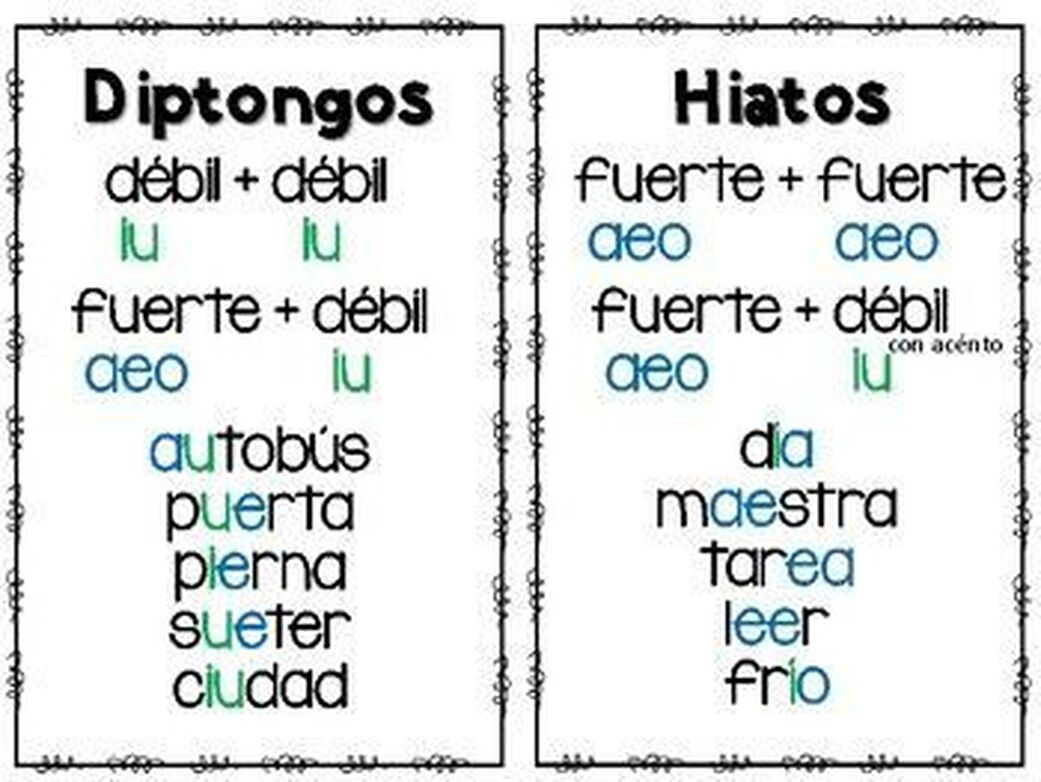

DIPTONGOS Y HIATOS

-

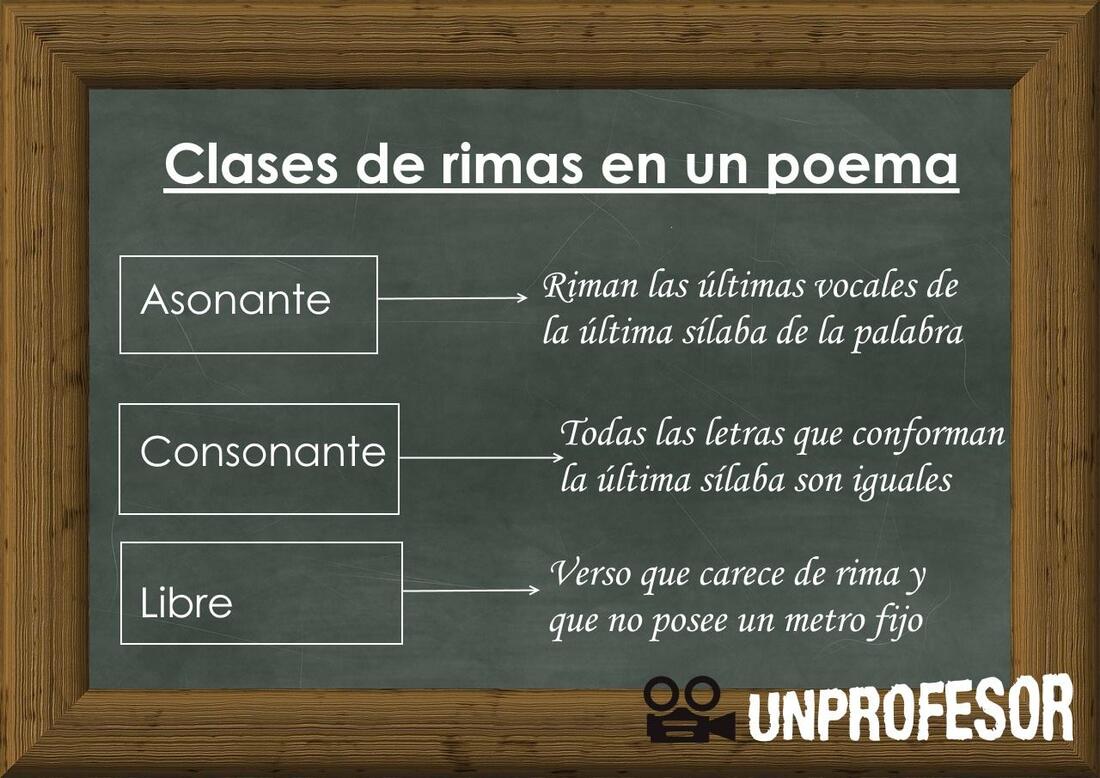

TIPOS DE VERSOS Y RIMAS

<

>

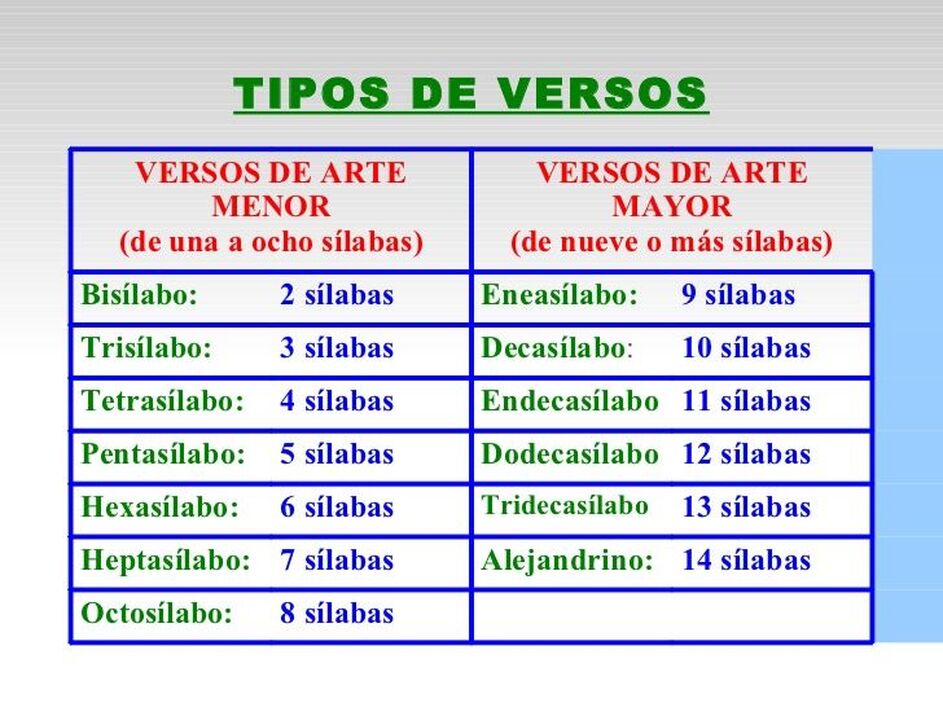

⁙★Los poemas o textos poéticos son composiciones que se escriben en verso. Cada línea del poema es un verso.

⁙★La métrica o medida poética es la cuenta de las sílabas poéticas de un verso. Para contar correctamente las sílabas de un verso hay que tener en cuenta dos factores importantes: los acentos finales en el verso y licencias poéticas.

⁙★(El acto de medir un verso se llama escansión, escandir).

⁙★La métrica o medida poética es la cuenta de las sílabas poéticas de un verso. Para contar correctamente las sílabas de un verso hay que tener en cuenta dos factores importantes: los acentos finales en el verso y licencias poéticas.

⁙★(El acto de medir un verso se llama escansión, escandir).

ACENTOS DEL VERSO: Para identificar el acento del verso hay que fijarse en la última palabra del verso y distinguir si es una palabra aguda, grave o esdrújula. Así, un verso agudo es el que termina en una palabra aguda (o en un monosílabo). Un verso grave es el que termina en palabra grave. El verso esdrújulo es el que termina en palabra esdrújula, etc.

Ley del acento final:

*Si la última palabra del verso es esdrújula, al conteo de sílabas totales del verso se resta 1.

*Si la última palabra del verso es aguda, al conteo de sílabas totales del verso se suma 1.

*Si la última palabra del verso es grave, el conteo se queda tal cual.

[(n. sílabas) (Esdrújula -1)=____]

[(n. sílabas) (Aguda= +1)= ____

Ley del acento final:

*Si la última palabra del verso es esdrújula, al conteo de sílabas totales del verso se resta 1.

*Si la última palabra del verso es aguda, al conteo de sílabas totales del verso se suma 1.

*Si la última palabra del verso es grave, el conteo se queda tal cual.

[(n. sílabas) (Esdrújula -1)=____]

[(n. sílabas) (Aguda= +1)= ____

LICENCIAS POÉTICAS: Se llama así, porque los poetas tienen el permiso para manejar la palabra con toda libertad, es como si fuera una infracción de las leyes del lenguaje o del estilo. El propósito es acortar o alargar los versos para que tengan musicalidad o para reescribir la medida deseada u "obligada", y así como también resaltar algunos términos de los poemas. Las licencias poéticas son cuatro: sinalefa, hiato, sinéresis y diéresis.

SINALEFA: Consiste en unir la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la palabra siguiente, para formar una sola sílaba, )(sin importar si hay entre ellas una "h" o si es una "y"):

Ejemplo:

1- Del salón en el ángulo oscuro. =11

2 -Los cabellos que al oro oscurecían.

*Hay casos en que la sinalefa une tres y más vocales: "Asia a un lado, al otro Europa" (Espronceda)

HIATO: Es lo contrario de la sinalefa. Consiste en la separación completa entre la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente: "Vestidos los dejó de hermosura" =11

(San Juan de la Cruz)

"Yendo en romería caecí en un prado"

"(O. de Berceo).

LA SINERESIS: Consiste en formar un diptongo en una palabra que no lo tiene:

"Todo de orgullo y de creación temblando"

to/do/ deor/ gu/ lloy/ de/ crea/ción/ tem/blan/ do = 11 sílabas

(Fco. Villaespesa)

LA DIERESIS: Consiste en separar un diptongo dentro de una palabra.

"La del que huye el mundanal rüido"

La/ del/ que/ hu/ yeel/ mun/ da/ nal/ ru/ i/ do/ = 11 sílabas

SINALEFA: Consiste en unir la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la palabra siguiente, para formar una sola sílaba, )(sin importar si hay entre ellas una "h" o si es una "y"):

Ejemplo:

1- Del salón en el ángulo oscuro. =11

2 -Los cabellos que al oro oscurecían.

*Hay casos en que la sinalefa une tres y más vocales: "Asia a un lado, al otro Europa" (Espronceda)

HIATO: Es lo contrario de la sinalefa. Consiste en la separación completa entre la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente: "Vestidos los dejó de hermosura" =11

(San Juan de la Cruz)

"Yendo en romería caecí en un prado"

"(O. de Berceo).

LA SINERESIS: Consiste en formar un diptongo en una palabra que no lo tiene:

"Todo de orgullo y de creación temblando"

to/do/ deor/ gu/ lloy/ de/ crea/ción/ tem/blan/ do = 11 sílabas

(Fco. Villaespesa)

LA DIERESIS: Consiste en separar un diptongo dentro de una palabra.

"La del que huye el mundanal rüido"

La/ del/ que/ hu/ yeel/ mun/ da/ nal/ ru/ i/ do/ = 11 sílabas

SECCIÓN DE PRÁCTICA

Revisa aquí los ejercicios poéticos que vamos realizando

Ejercicio 1:

Escribe dos diferentes definiciones, una denotativa y otra connotativa, de cada una de las siguientes palabras:

-Libro

-Árbol

-Pan

-Viento

-Peces

-Dedos

Ejercicio 2.

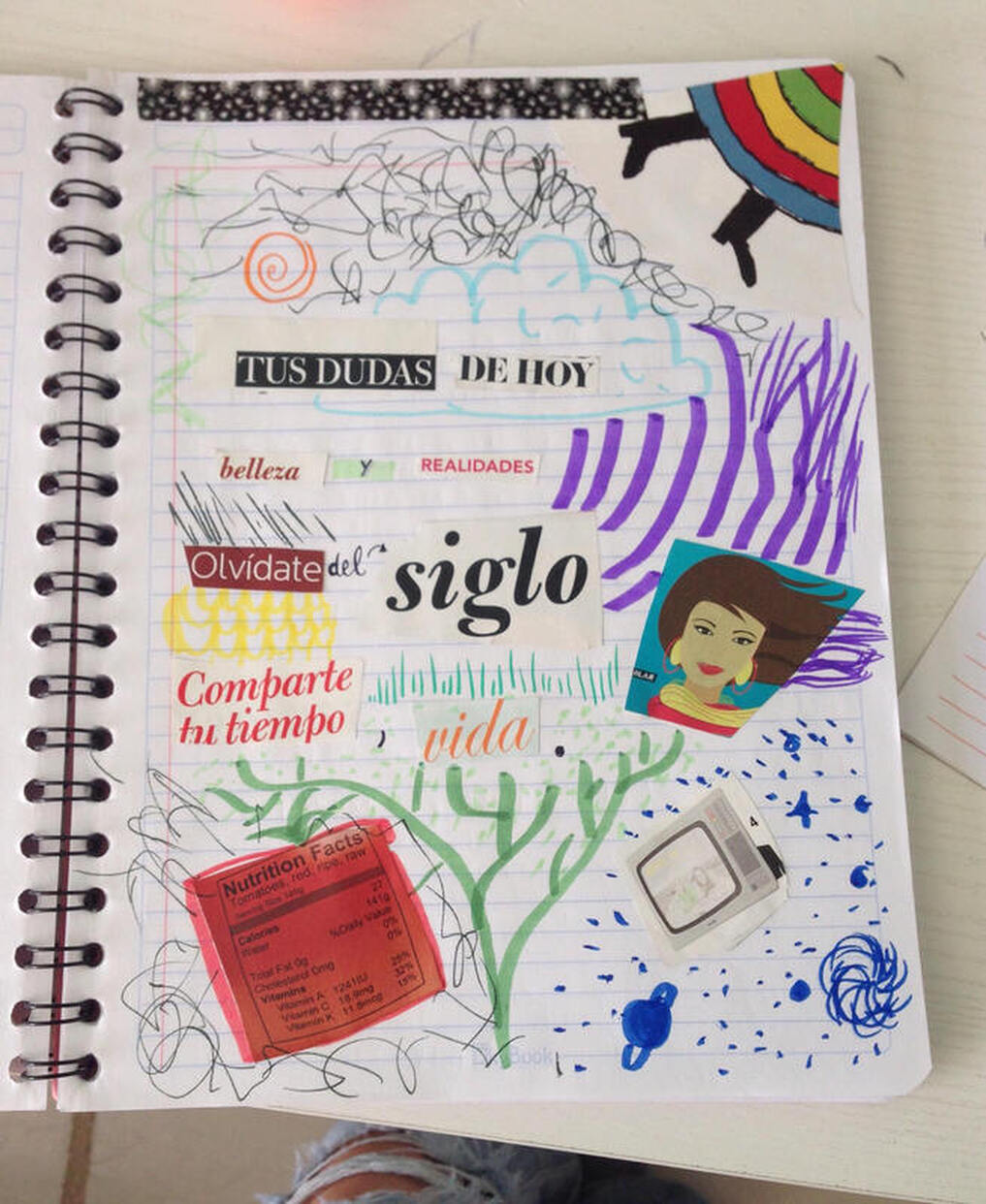

Poema visual. Recorta palabras o frases que encuentres en revistas o periódicos, acomódalas y pégalas en una hoja de manera que transmitan de manera creativa un mensaje, puedes acompañar tu CREACIÓN con imágenes, colores o dibujos.

Ejercicio 3. Descarga el siguiente archivo y realiza los ejercicios metafóricos

| creaciÓn_de_metÁforas.docx | |

| File Size: | 84 kb |

| File Type: | docx |

Ejercicio 4. Descarga el siguiente archivo y realiza el análisis de un poema de la corriente literaria que prefieras.

| análisis_e_interpretación_poética_n6.docx | |

| File Size: | 64 kb |

| File Type: | docx |